商談数未達だったferret インサイドセールスが、

行動検知機能で商談数を1.3倍に増やした話

今回は、商談数をこれまで以上に増やすために ferret のインサイドセールスチームが活用した、ferret One の「行動検知機能」についてご紹介します。

本記事では、サービス導入前に抱えていた課題や「行動検知機能」の具体的な設定方法、さらに活用によって商談獲得数を1.3倍に伸ばした成果について、マーケティングとインサイドセールスを兼務するマネージャーの見山にインタビューしました。

株式会社ベーシック

ferret 事業部 セールス部/マーケティング部

営業企画Gマネージャー/インサイドセールスGマネージャー

見山 悠妃

営業支援会社にて現場営業からマネージャーを経験。その後「1人マーケター」としてマーケティング部署を立ち上げ、サービスサイト制作・コンテンツ制作・ウェビナー施策の基盤を構築。

2021年にベーシックに入社し、BtoBマーケサービス「ferret One」のフィールドセールスを経てマーケティング部にてイベント企画を管掌。その後インサイドセールス立ち上げ・管掌を行い、現在はマーケ・セールスを横断した戦略立案/企画/オペレーション設計ならびにインサイドセールスとマーケティングマネージャーを担う。

導入前の課題

- 目標数が上がる中での商談数の目標未達

-

記事流入が減少し、新規リードの獲得がますます難しくなる

-

顧客の検討タイミングを把握できない

導入後の効果

- 商談数が1.3倍で目標達成

-

フォロー対象外リードからの商談獲得

-

顧客の検討タイミングでのアプローチが実現

お問い合わせチャネルと属性で判断してアプローチを行なっていた

行動検知導入前は、どのようなアプローチを実施されていましたか?

今までは、CVした(フォームを通過した)リードを対象に電話をかけるというアプローチを実施していました。具体的には、お問い合わせ、サービス資料の請求、ウェビナーの参加者といったメインチャネルからのリードを架電対象として優先的に対応していました。

その中でもアプローチ精度を高めるため、Salesforceにターゲットフラグ機能を実装し、お問い合わせチャネル、決裁権の有無、マーケティング予算の確保状況、従業員数などの属性ベースで自動的にフラグを立てる仕組みを構築。これにより事前に定義した条件に合致する見込み顧客を自動的に識別し、効率的にアプローチすることができるようになりました。

一方で、インサイドセールスのリソースの観点から、ホワイトペーパーのCVは、アポイント獲得率がわずか0.5~1%程度だったため、アプローチ対象から除外していました。

属性だけではユーザーの検討タイミングを把握しきれず目標商談数が未達

行動検知を使い始めたきっかけは何でしたか?

直接的なきっかけは、商談数の目標未達でした。目標も上がる中、既存の手法では限界を感じ、「他に打てる手はないか?」を模索していました。

AIの普及により、「調べればわかる」情報での記事流入が減少し、資料ダウンロード数も落ち込んでいました。外部環境も変わり、新規リードの獲得がますます難しくなる中で、既存リードへのアプローチ方法を見直す必要がありました。

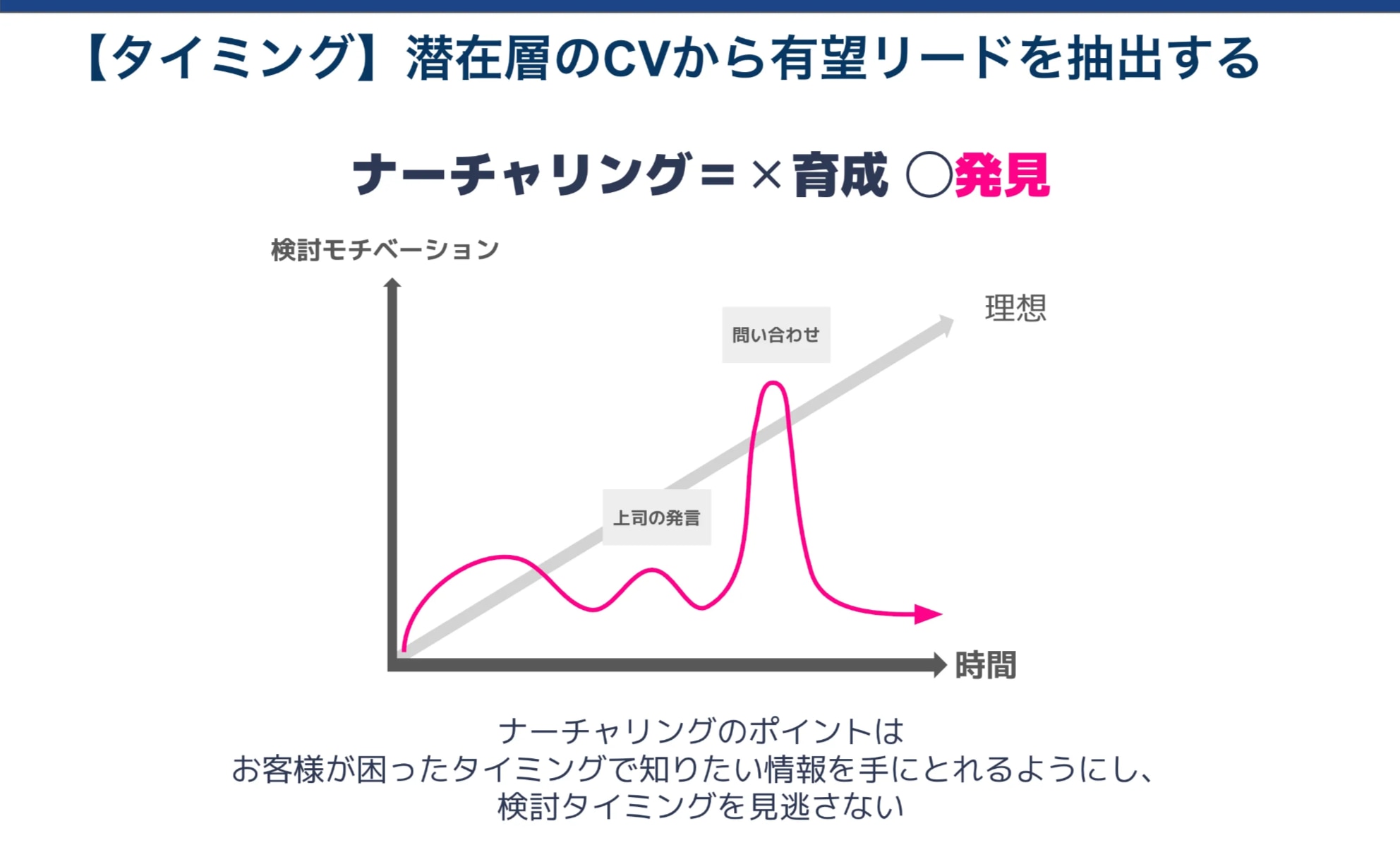

その中で最も感じていた問題は、顧客の検討タイミングを把握できないことでした。いくら属性で絞り込んでも、その人が今まさに検討フェーズなのか、単なる情報収集段階なのかが判断できませんでした。

特にBtoB市場では、年度予算の確定や組織変更などの内部要因によって、急に検討が本格化することが珍しくありません。しかし、従来の手法ではそのタイミングを捉えることができず、適切なアプローチができていませんでした。

そこで「フォロー対象外として分類していたリードの中にも、実は商談化の可能性を秘めた顧客が存在している」という仮説を立てました。当初は見込み度が低いと判断したリードであっても、後日検討フェーズに移行する可能性があります。行動検知機能を活用することで、そのタイミングを正確に捉えることが可能になると考えました。

以前行動検知を活用していなかった理由としては、時間とリソースの制約が主な要因です。問い合わせや主要チャネルからのリード対応だけでリソースが逼迫しており、それ以外のリードへのアプローチまで手が回らない状況でした。行動検知の有効性は認識していたものの、優先順位の観点から活用が先送りになっていました。しかしながら、目標達成の必要性が高まる中で、新たなアプローチ方法として本格的に活用する運びとなりました。

実際にどのページで行動検知を設定しましたか?

条件は段階的に設定を拡張していきました。

STEP1: 行動検知の初期設定のページ内容(プリセット内容)

- 料金ページへの訪問

- お問い合わせフォームへの訪問

STEP2: 自社特有のページを追加

- インサイドセールスから電話をした後にメールで案内するイベントレポートのページの訪問

- サンプルサイトへの訪問

現在はそれらのページ条件で運用しています。

「行動履歴」の機能と掛け合わせで精度の高い条件が実現

そのページを選んだ理由は何でしたか?

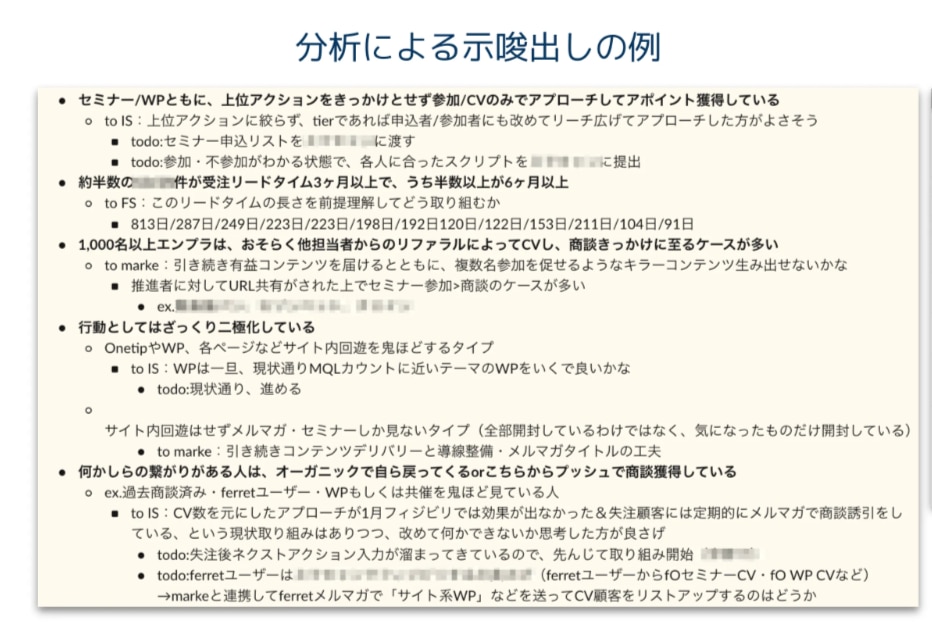

効果的な検知をするにあたり、まず過去の成功事例を分析することが重要だと考えました。そこで、既存の商談に至った顧客20件について、「どのページをいつ閲覧したか」が把握できる「行動履歴機能」を利用して詳細に分析しました。具体的には以下の点を分析しました:

- 商談に至った顧客は、どのページを閲覧する傾向があるか

- どのような閲覧パターンが「検討フェーズに入った」サインなのか

分析の結果、特定のページ(料金ページやお問い合わせフォーム)への訪問や、特定の閲覧パターン(複数の関連ページを順に見る)が、高確率で商談化につながっていることが判明しました。この分析結果を基に行動検知機能の設定を最適化していき、顧客が「今まさに検討フェーズに入った」瞬間を捉え、最も効果的なタイミングでアプローチすることが可能になりました。

検知した後、どのようなフローでアプローチしてますか?

行動検知での通知後は、その日のうちにアプローチすることを徹底しています。

アプローチフロー:

1. 検知内容の確認(どのページを見たか)

2. 顧客属性・過去の接触履歴の確認

3. 見たページに応じたトークスクリプトでアプローチ

特に効果的なのが、事例系コンテンツでの検知です。閲覧していた事例の施策内容に合わせて『御社の場合、どのように〇〇施策を実施していくべきか一度ご紹介させていただくお時間をいただけないでしょうか』という自然な入り方ができるので、アポイント獲得率が高くなります。

従来なら見逃していたリードから商談が獲得でき、商談獲得数が1.3倍に増加

実際に検知してからアプローチした効果はいかがでしたか?

定量的成果としては、行動検知によって毎月の商談獲得数が1.3倍に増加し、安定的に創出できるようになりました。特筆すべきは、導入からわずか1週間で、これまでなら絶対に見逃していたリードから初回アポイントを獲得できたことです。期待を大きく超える即効性を実感しました。

具体的にはどのようなケースが商談化されましたか?

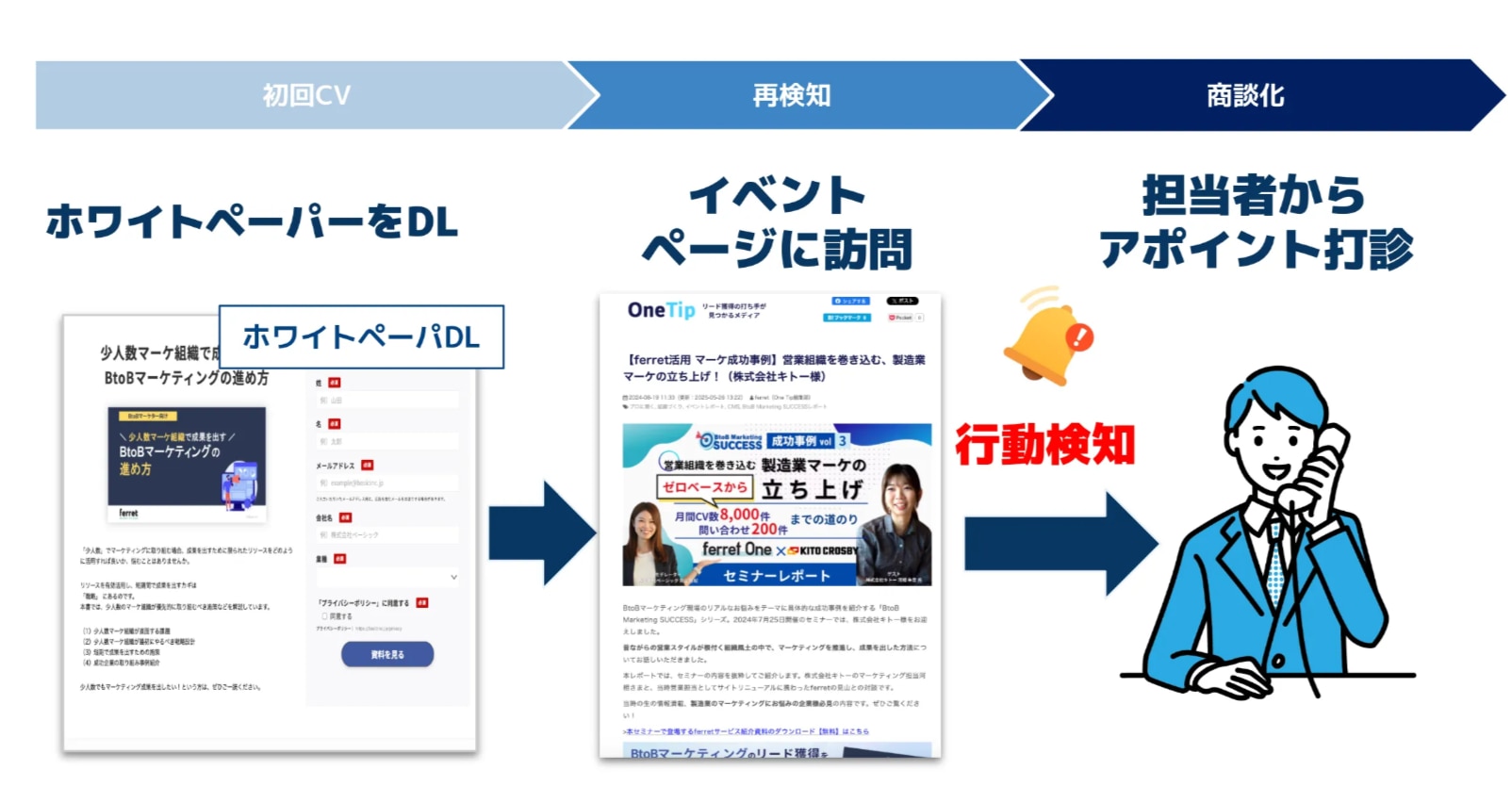

1つ目は、ホワイトペーパーをダウンロードして「フォロー対象外」として架電対象から外していた顧客です。3〜4ヶ月後に行動検知でイベントレポートの閲覧を検知し、架電したところスムーズに商談に繋がりました。

💡事例1:ホワイトペーパーDL顧客からのアポイント獲得

●ホワイトペーパーをDLした時点では「フォロー対象外」と判断し、アプローチ対象から外していた

●3〜4ヶ月後、行動検知でイベントレポート閲覧を検知

●すかさず架電 → 商談にスムーズにつながった

💡事例2:長期未接触顧客のアポイント獲得

●3ヶ月前に資料ダウンロード、その後電話に出ない

●「もう検討可能性はほぼ無い」として優先度を下げていた

●しかし行動検知で料金ページの再訪を発見

●架電したところ即商談化

これらのケースは従来の営業プロセスでは見逃していた、完全な機会損失だったリードです。

前述でもお伝えしたように、本来であればホワイトペーパーは架電対象外となっていたので、この行動検知で反応がなければフォローされることはありませんでした。ところが行動検知が「今まさに顧客が検討を再開した瞬間」を鮮明に可視化してくれたことで、"眠っていたリード"が突如として"熱い商談の芽"に変わるという体験を何度も経験しました。

実際、顧客の本当の検討タイミングは営業側からは完全に不可視です。いくら経験豊富な営業でも、顧客が社内で予算を確保した瞬間や、競合製品の検討を始めた瞬間を知ることはできません。

しかし、行動検知はその「見えないタイミング」を正確に捉えて通知してくれる。これまでインサイドセールスでフォロー対象外だった休眠リードから、質の高い商談を継続的に掘り起こせるようになったことこそが、私たちにとっての圧倒的な価値だと実感しています。

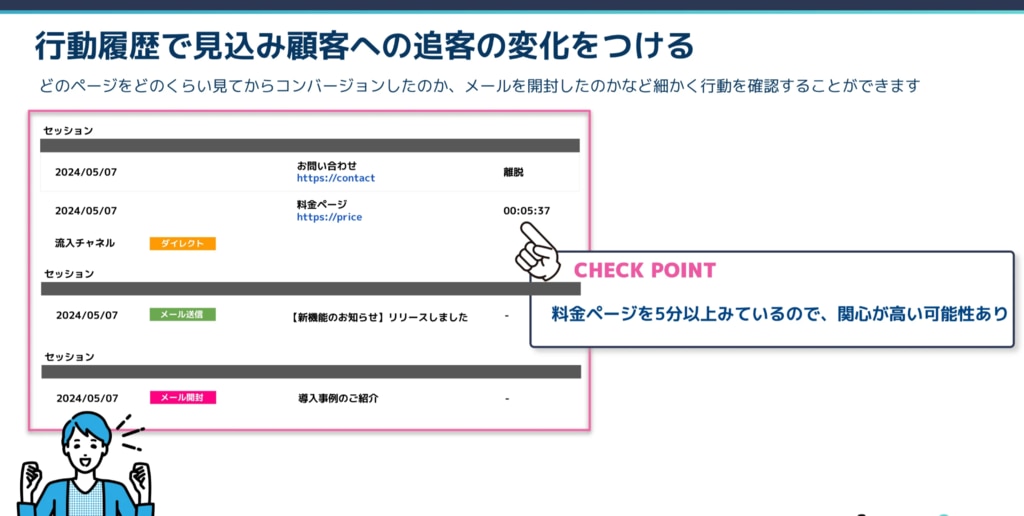

少し余談ですが、弊社のメンバーは先ほど設定条件でも利用した「行動履歴機能」を見ることで、アポイントにつながりそうにないリードを見極め、追客の塩梅を変えたりもしています。

ホットページを見ていたと通知が来ても、実際の行動履歴を確認すると『1ページを10秒程度しか見ていなかった』というケースがあります。そういった場合は可能性が低いと判断できます。

逆に『本当に熱いリード』も行動履歴から判別できます。例えば、複数のページを順番に閲覧している場合や、その閲覧順序に明確な意図が感じられるケース、あるいは料金ページに一定時間留まっている場合などは、高確率で商談につながります。

この設定や運用は、他の企業や業界でも汎用的に使えると思いますか?

基本的な設定は汎用的だと思います。料金ページ、お問い合わせページ、資料請求ページ、事例ページなどは、どの業界でも効果的な検知ポイントになるでしょう。

ただし重要なのは、自社の受注顧客の行動パターン分析です。20件程度の受注顧客の行動履歴を分析すれば、自社特有のホットページが必ず見つかります。この分析なしには真の効果は得られないと思います。

数字だけでは真に温度感が高まったタイミングは分かりません

「スコアリングの方が精緻」「メルマガ開封リストへの架電で十分」という声についてどうお考えですか?

マーケティングとセールス両方の経験があるから言えることですが、精緻なスコアリングは実際の営業現場では機能しません。

過去にMA機能を使ったスコアリングも試しました。ページビュー数や資料ダウンロード回数などを点数化して「スコア50以上が架電対象」といった具合に。

でも結果的にスコアリングは上手くいきませんでした。工数がかかる割に、「スコア50と49で本当に差があるのか?」という疑問が常にありました。49点の顧客の中にも、実は購買意欲の高い人がいるかもしれないのに、機械的に切り分けることに違和感がありました。

実際、スコアリングに基づく架電は期待した効果が得られず、高スコア層よりも中程度のスコア層からの方が商談獲得率が高いケースもありました。このことから、数値のみで機械的に線引きをすることで、実際に製品・サービスを検討している見込み顧客の機会を逃してしまう可能性があります。

一方、行動検知は『このページを見た』という明確な事実に基づきます。営業としても『なぜこの人にかけるのか』が明確で納得感があります。

メルマガ開封・クリックでのアプローチも否定しませんが、それだと『こちらから仕掛けたタイミング』でしか検知できません。行動検知なら、顧客が能動的に情報を探しに来たタイミング、つまり真に温度感が高まったタイミングが分かります。

精密なスコアリングを考える時間があるなら、まず行動事実に基づいてアプローチしてみる。そこから始めることをお勧めします。

今後どのように行動検知を活用していこうと思っているのか

教えてください

今後は3つの点で活用を拡大したいと考えています。

- Salesforce双方向連携の強化による、より精密な除外設定や顧客情報の自動連携

- サイトリニューアルに伴う、新しいページ構成に応じたホットページの見直し

- より多様なコンテンツでの検知で、イベントレポート以外にもインサイドセールスがよく使う資料を検知対象に追加

特に重要なのは、『こちらから仕掛けて検知の精度を高める』仕組みの拡充です。受動的な検知だけでなく、戦略的に温度感を測る手段として活用していきたいと思います。

これまで機会損失していた可能性がある顧客を、効率的に発掘できるようになったのが最大の価値だと思います。SEO流入減少やCV数減少という外部環境の変化を考えると、新規リード獲得がますます困難になる中で、既存リードの中から機会を発掘する重要性はさらに高まっていくでしょう。

まとめ

この記事では、ferret インサイドチームで行動検知を利用したことで、効率的にリードの温度感を測定し、最適なタイミングでアプローチすることに成功した事例を紹介しました。

利用前は、CVしたリードを属性ベースで優先順位付けするアプローチを行っていましたが、購買意欲のタイミングを正確に捉えることができず、多くの商談機会を逃していました。

行動検知機能の導入により、ホットページの閲覧というシグナルを捉え、検討タイミングでのアプローチが可能になりました。

その結果、アポイント獲得率の大幅な向上や、以前は見逃していた「フォロー対象外」リードからの商談創出につながりました。特に属性だけでは捉えきれない「検討タイミング」を正確に把握できることが、効率的な商談創出の鍵となっています。

行動検知機能は、単なるスコアリングとは異なり、顧客の能動的な行動に基づいたアプローチを可能にします。新規リード獲得が困難な環境下でも、既存リードから確実に商談機会を創出できる強力なツールです。

「既に持っているリードの検討タイミングを正確に捉え、商談につなげる方法を知りたい」という方は、ぜひ担当CSへご相談ください。